Sowohl auf dem Gebiet der (späteren) Bundesrepublik als auch auf dem Gebiet der (späteren) DDR wurden Strafverfahren wegen NS-„Euthanasie“ eingeleitet.

Die Angeklagten beriefen sich zur Rechtfertigung ihres Handelns auf immer die gleichen Umstände, die sie zur Tat bewogen hätten:

-

Handeln auf Befehl: Viele der Beschuldigten, vor allem Angehörige des Pflegepersonals, argumentierten, ihnen sei die Tat meist von Vorgesetzten aufgetragen worden.

-

Zusicherung von Straflosigkeit: Vielen Angeklagten war zugesichert worden, dass sie für ihre Taten nicht zur Verantwortung gezogen werden würden.

-

Notstand: Die Angeklagten führten vielfach aus, dass sie im Fall einer Weigerung in ein Konzentrationslager eingewiesen worden wären oder mit den Tod bedroht worden seien.

-

Ersetzbarkeit des Täters: Mit dem Argument, „Wenn nicht ich, dann hätte es jemand anderer getan“, versuchten sich etliche Beschuldigte ihrer Verantwortung zu entziehen.

-

Fehlendes Unrechtsbewusstsein/Verbotsirrtum: Vor allem Angehörige der Ärzteschaft traten in den Gerichtsverfahren als Überzeugungstäter auf: Sie hätten die Tötung von Behinderten

als legitime Sterbehilfe verstanden oder wegen eines Gesetzes an die Rechtmäßigkeit ihres Tuns geglaubt.

Die meisten Prozesse fanden in der unmittelbaren Nachkriegszeit, in den Jahren von 1945 bis 1952 statt – im Westen wie im Osten.

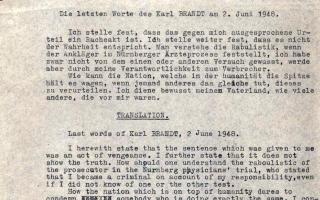

In den ersten NS-„Euthanasie“-Strafverfahren 1946–1947/48 in den Westzonen erfuhren die Täter noch eine recht weitgehende Verurteilung, in einigen Fällen wurden lebenslange Haftstrafen verhängt; seit 1947/48 endeten die Prozesse vermehrt mit kürzeren Haftstrafen bzw. mit zahlreichen Freisprüchen. Grund ist eine Änderung der rechtlichen Würdigung des Tatbestandes: Aus Mord wurde Totschlag, aus Täterschaft wurde Beihilfe.

In der SBZ und DDR fanden insgesamt 22 Prozesse wegen Krankenmord statt. 21 von ihnen fanden in den ersten Jahren nach Kriegsende, bis 1952, statt, der 1964/65. Im Rahmen der sogenannten Waldheimer Prozesse von 1950, die einen Schlussstrich unter die Strafverfolgung der NS-Gewaltverbrechen ziehen sollten, wurden sechs Personen wegen der Beteiligung an der NS-„Euthanasie“ abgeurteilt. Nach Abschluss der Waldheimer „Prozesse“, die von der SED kontrolliert und inszeniert worden waren und die damit ein „Modellfall der Schein- und Willkürjustiz“ der DDR sind, ging die Zahl der Verurteilungen drastisch zurück; die Ahndung von NS-Verbrechen galt als abgeschlossen.

In der SBZ/DDR wurden härtere und längere Zuchthaus-/Gefängnisstrafen verhängt, allerdings wurden im Osten wie im Westen Anfang und Mitte der 1950er-Jahre Amnestien erlassen, sodass auch Personen, die (in der DDR) zu langen Haftstrafen verurteilt gewesen waren, wieder auf freien Fuß kamen.

Nach 1952 ließen in beiden deutschen Staaten die Bemühungen zur Strafverfolgung nach, bald stagnierten sie, schließlich kam die Verfolgung zum Erliegen. Erst mit Gründung der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg 1958 wurden erneut Ermittlungsverfahren eingeleitet und Strafprozesse geführt. Der Arbeit der Ludwigsburger Staatsanwälte ist es zu verdanken, dass ab 1960/61 überhaupt noch einige Hauptverantwortliche der Ermordung von Behinderten vor Gericht gestellt wurden – einige hatten erst identifiziert bzw. aufgefunden werden müssen. Die späten Strafverfahren im Westen aber waren geprägt von langen Ermittlungen und Verfahren, sodass die Verjährung von Totschlag etliche Verurteilungen verhinderte. Einige Tatbeteiligte konnten noch verurteilt wurden, jedoch nur wegen Beihilfe zum Mord, obwohl Einzelne für die Ermordung von Hunderten oder gar Tausenden Behinderten mitverantwortlich gewesen waren. Manchen Beschuldigten wurden auch Verhandlungsunfähigkeit bescheinigt, ungeachtet der Tatsache, dass sie weiterhin in ihrer Arztpraxis Patienten behandelten – andere entzogen sich der Justiz durch Suizid – wie z. B. Werner Heyde und Friedrich Tillmann.

Als die Generalstaatsanwaltschaft beim Landgericht Frankfurt Anfang der 1960er-Jahre ein Ermittlungsverfahren gegen NS-„Euthanasie“-Täter eingeleitet hatte, wurden auch Namen von Ärzten bekannt, die bis dahin unbehelligt in der DDR gelebt hatten. Auf diesen Vorwurf musste die DDR-Regierung reagieren, da doch im Osten die Strafverfolgung von „Nazi-Verbrechen“ offiziell als abgeschlossen galt und die DDR sich immer als besserer, antifaschistischer Staat dargestellt hatte: Das MfS überprüfte diese verdächtigen Ärzte – in einem Fall kam es zu dem Entschluss, ein Strafverfahren einzuleiten bzw. zu inszenieren. Otto Hebold wurde verhaftet und zu lebenslanger Haft verurteilt – wobei die DDR-Regierung nicht versäumte zu betonen, dass es sich hier um einen Einzelfall handele.

Im Rahmen der Ermittlungen gegen Otto Hebold wurden auch Ermittlungen geführt gegen Ärzte, die zwischen 1939 und 1945 in den Landesheilanstalten Stadtroda bei Jena beschäftigt gewesen und verdächtig waren, am Krankenmord beteiligt gewesen zu sein. Die Staatssicherheit ermittelte verdeckt gegen diese Personen, weil diese mittlerweile eine hohe Stellung im DDR-Staat innehatten (Operativ-Vorgang Ausmerzer, 1964-66). Ein Untersuchungsverfahren wurde nicht eingeleitet. Die bis dato zusammengetragenen umfangreichen Ermittlungsunterlagen wurden im NS-Archiv des MfS "archiviert"